为啥15瓦以上短波电台归工信部管?

终于在牛年尾巴尖上收到了我的C类业余无线电台执照,A4那么大的两张、工信部颁发的、15瓦以上短波业余电台执照 。这里引发我思考了一个问题: 为啥15瓦以上短波电台归工信部管?

“短波15瓦”的分界线何时出现?

我读了1959年以来不同历史时期的无线电管理法规。发现1978年曾经有过按功率划分管理范围的规定。到1993年简化为按“通信业务范围”划分。再到2016年,也就是现行的《无线电管理条例》重新出现了按功率划分。

1978年6月23日中央军委、国务院发布的《无线电管理规则》:

第七条 地区(省辖市、自治州、盟)所属单位设置 十五瓦 (含)以下 超短波 电话(报)台和业余、科学实验无线电台以及 长、中、短波 通信电台,由地区(省辖市,自治州、盟)无线电管理委员会审核,报地区行政公署(省辖市,自治州、盟革命委员会)批准;省(市、自治区)所述单位设置各种无线电台站,由省(市、自治区)无线电管理委员会审核,报革命委员会批准,两瓦(含)以下民用小型超短波无线电话机可由有关厅、局批准抄送有关无线电管理委员会;中央、国务院各部门及其直属单位设置各种无线电台站,由各该部门批准抄送有关无线电管理委员会,两瓦(含)以下民用小型超短波无线电话机可由有关司、局批准抄送有关无线电管理委员会。 第十六条 一百五十瓦(含)以下长、中、短波固定无线电通信台站、固定超短波无线电话(报)台和业余、科学实验无线电台站以及五十瓦(含)以下的广播、电视转播台,其台址均由省(市、自治区)无线电管理委员会批准,报大军区无线电管理委员会备案。……

1993年9月11日国务院、中央军委《中华人民共和国无线电管理条例》中:

第十三条:……(一)通信范围或者服务区域涉及两个以上的省或者涉及境外的无线电台(站),中央国家机关(含其在京直属单位)设置、使用的无线电台(站),其他因特殊需要设置、使用的无线电台(站),由国家无线电管理机构审批。 (二)在省、自治区范围内跨地区通信或者服务的无线电台(站),省、自治区机关(含其在省、自治区人民政府所在地直属单位)设置使用的无线电台(站),由省、自治区无线电管理机构审批。在直辖市范围内通信或者服务的无线电台(站),由直辖市无线电管理机构审批。 (三)在设区的市范围内通信或者服务的无线电台(站),由设区的市无线电管理机构审批。依照前款规定申请设置固定无线电台(站)的,事先还应当经其上级业务主管部门同意。 设置、使用特别业务的无线电台(站),由国家无线电管理机构委托国务院有关部门审批。

最近的“15瓦”字样出现在去年CRAC公布的《业余无线电台管理办法(2021修订版)》征求意见稿,电台管理相关内容已经跟2016年的新版《中华人民共和国无线电管理条例》完全对齐。明确提到了15瓦以上短波电台由国家实施许可。

2016年修订的《 中华人民共和国无线电管理条例 》中:

第三十条: “……设置、使用空间无线电台、卫星测控(导航)站、卫星关口站、卫星国际专线地球站、 15瓦以上的短波 无线电台(站)以及涉及国家主权、安全的其他重要无线电台(站),由国家无线电管理机构实施许可”。

《无线电管理条例》是《业余无线电台管办法》的上位法。现行的《办法》还是2013版的,它颁布时《条例》还是1993年的。而1993版《条例》按照“通信范围”来划分国家和地方的管辖权。也就是HAM们经常纠结的、执照上到底应该写“省内”、“省际”、“全国”还是“涉外”这个话题。 今年如果《业余无线电台管理办法2021修订》顺利实施,以后大家的执照就不用纠结“通信范围”了,直接是干干净净的A、B、C三类。

由此我能体会到,国家的无线电管理理念始终在做与时俱进的调整。

为啥是15瓦?

我没有找到明确的资料能说明15瓦功率对于短波无线电管理的意义。甚至在电磁辐射的环保标准里,也没看到过对15瓦功率的具体限制。我只能从历史资料里推测,这很可能是一个 应用惯例 。

在二十世纪上半叶电子管大行其道。1906年德弗雷斯特发明了有放大功能的电子三极管。那时候的三极管有灯泡那么大。电台想做小是有极限的。

- 1927年奉系在哈尔滨花8万元建立1000瓦广播电台,其中5万元购买电台设备,剩下3万用于盖电台的楼。这就是当年1000瓦台的规模。

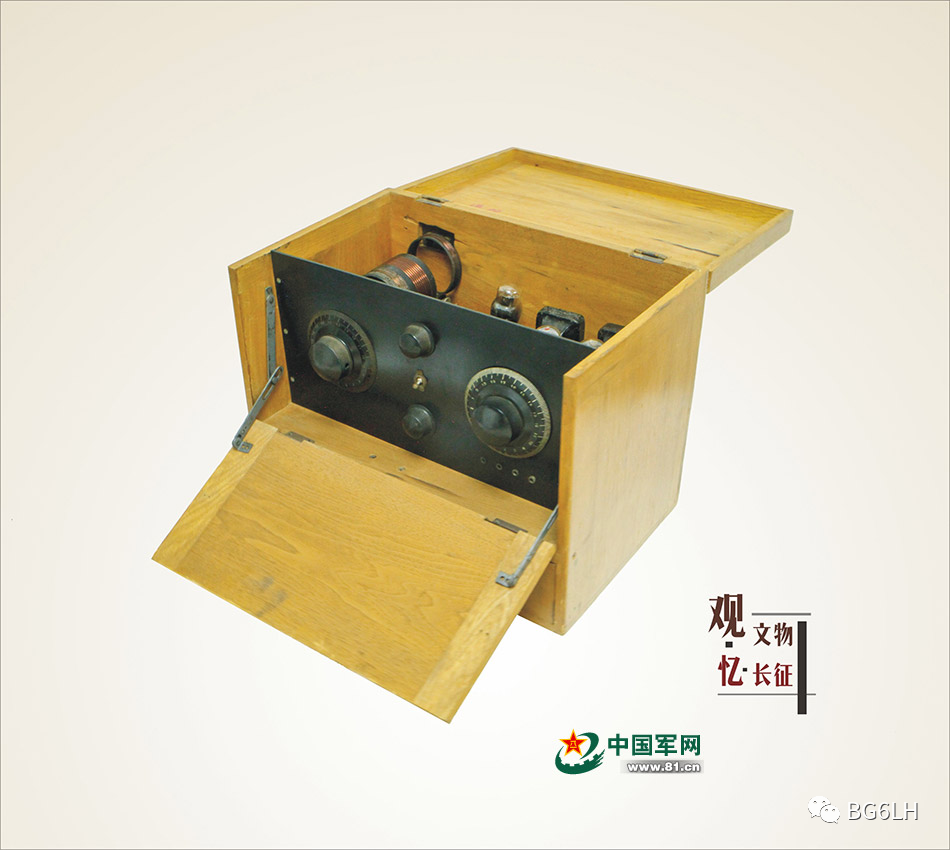

- 1930年红军缴获的 15瓦电台 接收机部分,长宽高尺寸是 40x27x31cm 。这还只是个接收机。81.cn上有一个复原的360°开箱照。看起来是一个三灯的再生接收机。

1930年红军缴获的电台接收机。上世纪50年代,原总参通讯兵部建陈列馆,王铮嘱咐工作人员将这个电台送到展览馆。1959年,军事博物馆建馆,根据原总政治部要求,总参通讯兵部将这部电台移交给军博。后来,为了总参通讯兵部展览所需,王诤亲自按照这部电台的原型,重新仿制了一部,放在了通讯兵部展览室中。(来源:81.cn)

说到电子管,1932年国人已经开始制造电子管电台。1936年实现了30W电子功放管试制。1950年10月,南京电照厂试制成功2E22电子功放管,这就是后来的曙光FD422电子功放管。

2E22是著名的美军军用电台AN/GRC-9使用的功放管。量产于1943年,屏极功耗30瓦,放大电路属于效率不高的甲类功放,在CW模式下最大可以输出 15瓦 。

AN/GRC-9是很成功的军用“地面无线电通信” 电台 ,从二战一直用到越战。解放后,咱们参照它研制了著名的“大八一”, 15瓦 师团级短波电台。

借用矿坛的一张照片:左边是“大八一”电台,上边是发射部,下边是接收部139接收机,缺的一块是电池(缺的那块是个附件盒)。右边是著名的“小八一”电台,是大八一的晶体管化换代。

在1951年,我军已经可以量产全套系列战术电台,从军师级的100瓦91型、师团级 15瓦 81型、团营级2瓦71型(王成用的),到营连级100毫瓦的701、702短波超再生步谈机。

那个时期常见的电台功率不只15瓦。还包括20瓦、50瓦、100瓦……更大更小的功率都有文献提到过。但是军用的15瓦电台在各种历史资料里很常见。很可能在当时, 15瓦电台是在便携、实用、电子管和电源技术,几重制约下的产物 。

我们国家的无线电管理体制,最早也是起源自军事。从南昌起义至今,军方一直是无线电管理的主导者。军方划分电台等级的惯例是按照功率来的。15瓦电台是配属给团级单位,对应行政体制是市县级单位。 很可能正是基于以上这些原因, “15瓦” 作为一个“管理惯例”沿用至今 。

说实在的,读这段历史,尤其是我军的红色历史,收到的体会比研究“15瓦”本身更有意义。 我把我读过的资料罗列在文末,有兴趣的可以延伸阅读。

如果有朋友了解15瓦的确切出处,欢迎在留言区交流!

最后,为啥只是短波?

最后吐槽一下,短波(HF)定义是3MHz~30MHz之间的电波。可我的电台还包含了两头的1.8MHz中波(MF),和50MHz超短波(VHF)。结果工信部的执照里这两个频率就不给载明了。 这让我很困惑:

- 这俩频段我能直接使用吗?

- 还要单独给这俩频段申请一个“地方执照”吗?

- 我应该回河南、还是在北京申请?

- 这个电台已经在工信部注册了,还能再在其他地方注册吗?

(BTW:最后真的是这样的,2024年,我的FTDX10,HF以外的频段在北京申请了“小执照”)

本文引用的相关材料

- CRAC:我国业余无线电管理体制历史研究

- 工信部无线电管理:无线电发展史

- 刘继忠:广播电台的诞生与早年发展

- 江苏省电子工业志:附录1,大事年表

- 百度百科:单宗肃

- 红军的第一部电台

- 红军的第一部电台复制品360°照片

- CCTV7:《军迷淘天下》 20140817 抗战天空中的红色电波

- 中国电子信息产业网:“一部半电台”起家,开辟红军无线电通信新纪元

- 电子部七所李进良:我军老一代战术电台的研制与改进

- 电子功放管 2E22 https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2e22.html

- AN/GRC-9 电台信息 https://www.radionerds.com/index.php/AN~GRC-9

原文发表于我的微信公众号 BG6LH - 为啥15瓦以上短波电台归工信部管?